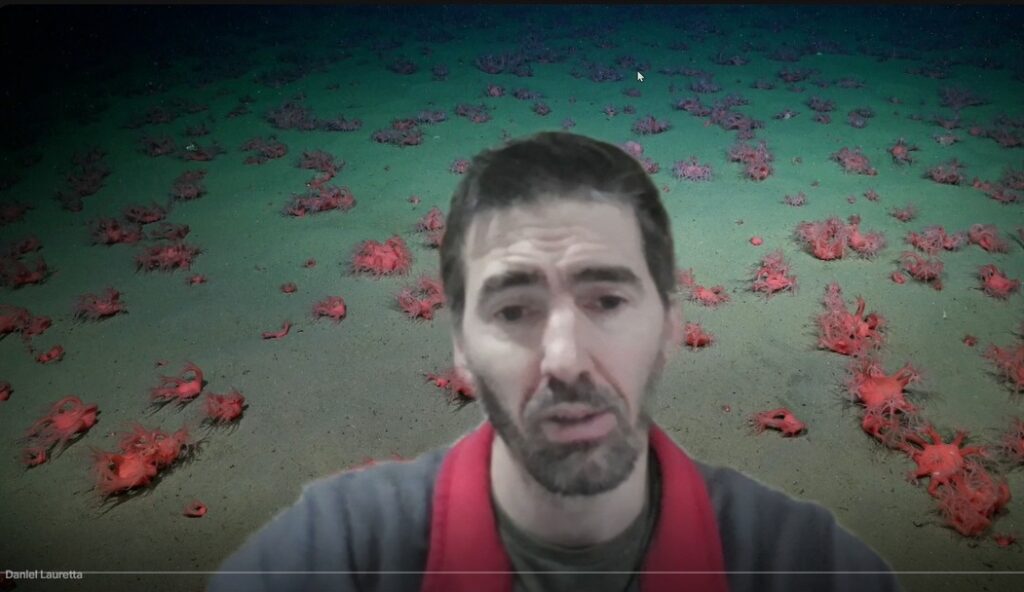

Daniel Lauretta se dedica desde hace mucho tiempo a la investigación científica en CONICET, pero este año cobró trascendencia mediática cuando protagonizó junto al GEMPA (Grupo de Estudios del Mar Profundo Argentino) uno de los hitos científicos del 2025. A él le tocó dirigir la expedición que rompió récords de audiencia en Youtube e inundó las redes sociales de imágenes y videos de la extravagante fauna y flora en el fondo del mar argentino en la fosa de Mar del Plata.

Si bien se trató de una transmisión a cargo del Schmidt Ocean Institute, el trabajo que ejercieron las y los biólogos marinos durante años contó con el apoyo del Estado a través de becas, subsidios y salarios para investigadoras e investigadores. “Esto no estuvo nada desconectado de lo que hace el Estado en materia de ciencia”, aseguró el Dr. en Ciencias Biológicas.

Licenciado en Ciencias Biológicas de la UBA, Doctor y graduado posdoctoral de la UBA, Daniel ingresó en 2016 a la carrera de investigador científico del CONICET con lugar de trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Su línea de investigación es la diversidad sistemática de cnidarios, anémonas de mar y corales de aguas frías.

En diálogo con Soberanía Científica, Lauretta habló sobre la importancia de la ciencia para el país y reflexionó sobre la divulgación científica, la cual consideró “fundamental para despertar vocaciones científicas”.

¿Cuáles fueron los antecedentes de esta investigación en Mar del Plata?

En 2012 y 2013 hubo tres campañas científicas al cañón. A raíz de esos viajes se impulsó el GEMPA (que está conformado por investigadores de diferentes institutos a lo largo del país), luego intentamos conseguir nuevamente marco y no fue posible porque hay pocos barcos, mucha competencia, etc. Durante todo este tiempo no tuvimos acceso a barco, habíamos estado investigando la diversidad de invertebrados y peces en esa zona; si bien el tipo de trabajo era el mismo la forma de trabajo cambió significativamente.

¿Cuál es la importancia de estudiar la vida marina de la costa argentina?

Si yo te pregunto a vos dónde hay un bosque, vos podés agarrar un mapa del país e indicarme dónde están; si te pregunto dónde hay vacas, yaguaretés, glaciares probablemente puedas marcarlos. En cambio, si yo pregunto dónde hay arrecifes de corales, dónde hay cañones submarinos o qué zonas son muy buenas para extraer algún recurso submarino ahí ya no hay tanta información difundida. Tenemos información pero es muy poca y la mayor parte de la gente no sabe. Más de la mitad del territorio del país está sumergido bajo el océano Atlántico. Argentina no termina en los límites con otros países sino que continúa en la plataforma submarina, ni hablar de la Antártida. Tenemos una plataforma continental que es de las más extensas del mundo, por lo que para llegar a los 3000 metros de profundidad hay que hacer 800 kilómetros desde la costa. El tema es que para tomar decisiones hay que tener datos.

¿Por qué crees que hubo tanto interés en el fondo marino por parte de la población? ¿Con qué crees que se quedaron las argentinas y argentinos?

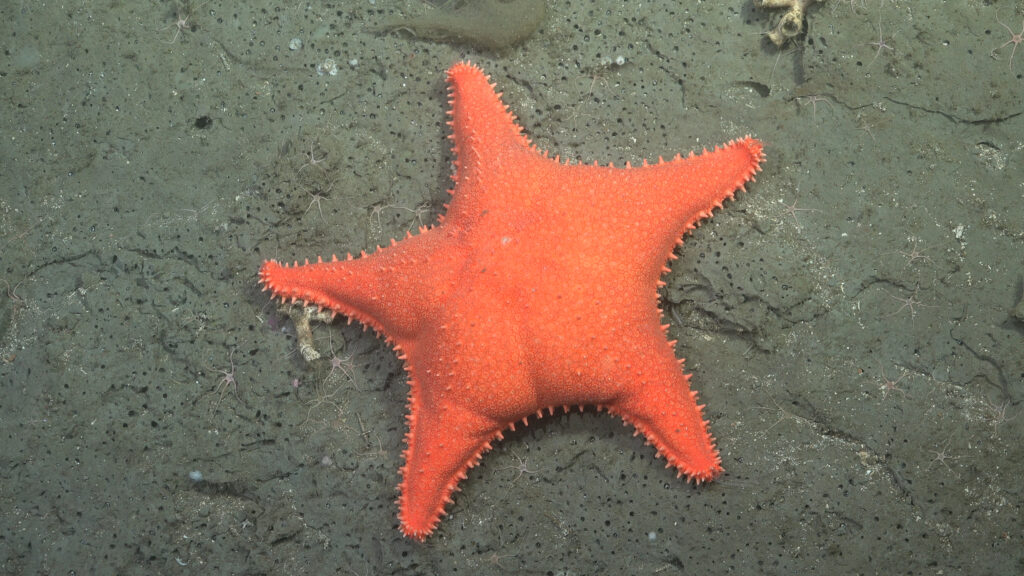

Es posible que una parte importante haya tenido que ver con lo visual, que fue muy atractivo: tenemos una diversidad muy grande de animales, en cuanto a formas y a colores. Hubo una cuestión de sorpresa y curiosidad. El formato fue novedoso también, porque al transmitirse por Youtube la gente iba viendo lo mismo que nosotros y nos sorprendíamos todos a la vez, mucho de lo que veíamos era nuevo para nosotros. A su vez la gente tuvo la oportunidad de ver no solamente el fondo marino sino también cómo trabaja la gente y creo que eso acortó la distancia con las y los científicos. Siempre intentamos que el foco estuviera puesto en la fauna y creo que eso a la gente le gustó también. La mayoría de las y los que estuvieron en la campaña somos docentes universitarios entonces naturalmente surgía la cuestión de explicar y charlar sobre lo que íbamos viendo, responder preguntas del chat a medida que se podía. Creo que a la gente le gustó ver que la persona que hablaba tenía un interés y un conocimiento específico sobre lo que hablaba. Muchos colegios hicieron un trabajo enorme en aprovechar lo que estábamos transmitiendo para las niñas y los niños. Me animo a pensar que hemos despertado vocaciones científicas, lo cual nos da orgullo porque es uno de los objetivos del CONICET: no solamente hacer ciencia y solucionar problemas, sino también divulgar e incentivar vocaciones científicas. También fue muy gracioso para nosotros el tema del merchandising, de repente pudimos comprar llaveros o remeras con la estrella de mar, fue muy loco para nosotros.

¿Qué balance hicieron del trabajo en la expedición?

Desde el punto de vista científico la campaña fue un éxito. Cuando bajamos con el ROV pudimos ver la fauna asociada, tenemos datos cuantitativos y tenemos información sobre la densidad en la que se encontraban los organismos. Además hicimos análisis de microplásticos en sedimentos, cúmulos de agua, se tomaron muestras y procesos. Científicamente pudimos hacer todo lo que nos habíamos planteado, pero fue apenas el inicio porque ahora se viene el análisis y el trabajo sobre todos esos datos. Lo que nos sorprendió enormemente fue la repercusión que tuvo.

No esperaban tanta visibilidad

No, de ninguna manera. El SOI (Schmidt Ocean Institute) que es la dueña del R/V Falkor (el barco) y del ROV (Vehículo Operado Remotamente, el aparato submarino que bajaba a tomar las muestras) eligió entre una serie de proyectos en una instancia muy competitiva de selección de investigaciones. Entre esas propuestas estuvo la nuestra. Ellos garantizaron el barco, los recursos para la investigación, la comida, la hotelería y demás; y lo que ellos toman de contraparte es la comunicación y difusión del trabajo. Todo el tiempo lo que pasa en el ROV se transmite por Youtube. Nos pareció una muy buena oportunidad para transmitir todo lo que hacíamos, nosotros sabíamos que las imágenes del fondo iban a ser muy llamativas y espectaculares. El récord que tenían en el canal de Youtube del Schmidt Ocean eran 800 usuarios conectados a la vez en un video. En ese momento nosotros nos propusimos llegar a 1000 usuarios. El récord que tuvimos fue de 92 mil en simultáneo. La sumatoria de todos los videos dan 17 millones de visualizaciones y para que tengas una referencia los videos que hace Schmidt Ocean en promedio los videos acumulan 4 mil visualizaciones; mientras que los nuestros acumulan medio millón.

¿Qué rol crees que tuvo la educación pública y la universidad pública para esta investigación?

Fundamental porque la mayor parte de los que estábamos ahí nos formamos en la universidad pública. Yo no podría haber estudiado biología si no hubiera sido por la Universidad de Buenos Aires que es pública. Esto que se hizo en Mar del Plata pareciera desconectado del Estado pero no es así. Nosotros hacemos hincapié en las campañas del 2012 y 2013 que organizó CONICET, porque gracias a esas campañas nosotros reunimos un montón de experiencia para formar este grupo de trabajo que llega en muy buenas condiciones para poder obtener tiempo de barco. Muchas de las personas que estábamos en el barco damos clases regularmente, yo particularmente doy cursos de posgrado y hago participaciones en diversos cursos y materias. Sin la universidad pública no hubiera existido nada de esto y no hubiera sido posible una expedición al fondo del mar como esta.

¿Qué rol crees que tiene que tener la ciencia para un modelo de país?

La ciencia es fundamental para el desarrollo. Cuando empezamos a trabajar con esto en 2012 nadie hablaba de petróleo submarino o al menos no había mucha información. Casualmente la zona en donde estuvimos trabajando son zonas que están bajo exploración para la extracción de petróleo. Si vos buscás los informes de impacto ambiental que se hicieron muchos levantan papers nuestros. Entonces esos trabajos científicos te permiten tener buena información para después tomar decisiones. Luego habrá científicos que se dedicarán a resolver problemas más concretos; hay cosas que uno empieza a trabajar y que darán resultado en 20 o 30 años; eso pasa mucho con la gente que trabaja en medicina que estudian caminos de proteínas, enzimas, etc. Quizás un privado o una farmacéutica decide financiar una investigación pero para llegar a ese punto hubo un montón de trabajo antes que aportó al conocimiento. Muchas veces el conocimiento se derrama para varios lados pero es difícil el seguimiento. Algunas cosas se ven mucho más rápido que otras pero eso no significa que sea menos importante.

¿Y qué rol tiene la comunicación y la difusión científica?

Es fundamental también. Cuando comencé a estudiar yo cursaba 40 horas semanales y se dificulta muchas veces estudiar y trabajar. Muchas carreras están pensadas para personas que no tienen que trabajar a la par que estudian ya que requieren una cantidad de tiempo de estudio enorme. Creo que por estos motivos queda como una separación entre la gente que hace ciencia y la que no, por lo cual parece que los científicos somos gente que no hacemos nada o somos elitistas y la realidad es que somos trabajadores como todos los demás con una línea de trabajo particular. Creo que el rol que tiene la divulgación es acercar a la gente a la ciencia; los científicos somos personas como todas las demás, no estamos ni más arriba ni por fuera de nadie en la población. Nos parece que es fundamental aprovechar el interés que tuvo la gente, por más que sea tiempo que no estamos escribiendo papers para mantener el interés y la comunicación.

Por Juan Vera Visotsky